一句话就说的明白,请记住下面这一句最精髓的总结:

消费互联网,线上系统是线下系统的镜像;

产业互联网,线下系统是线上系统的镜像。

在这两句话下,产业互联网还有更进一步的特点:

- 获取的是系统级的数据;

- 要进行实体资源的调配;

- 提升资源的使用效率

看得懂的人一眼就懂,不懂的人给整蒙圈了呗?!往下看。

越长越看版:

消费互联网底层的逻辑是啥?

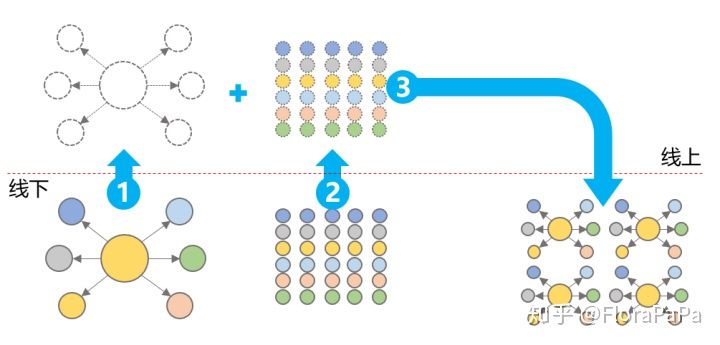

抽象一遍消费互联网产品,建立了消费互联网的底层模型:

- 按照线下实体的系统和要素,建立线上的系统镜像(与线下一致);

- 搜集线下需求端与供给端数据;

- 匹配供需数据后进行交付(可形成或不形成交易);

举例1:电商(淘宝为例,而知识付费,如得到,在实质逻辑上一样)

- 建立线上店铺,完成了零售系统的线上镜像:店铺、陈列、商品、价格、顾客服务(亲)、支付、交付(含运输)等成套与线下完全一致的系统镜像;

- B端上传商品的数据(基本信息和价格)即供给端数据,C端用户自行按需输入需求数据;

- 线上系统进行供需匹配,以实现线上完成交易,线下系统提供交付。

举例2:搜索(百度为例)

- 按照线下的各类信息的系统化结构,建立线上对应的信息结构镜像;

- 搜集线下物理世界或抽象世界的信息数据,建立真实对应的数据镜像(原则上要真实,实际上你懂的,但不真实是不上台面的),C端用户自行按需求输入需求数据;

- 通过线上系统建立信息与信息需求的供需匹配,交付信息(或信息来源);

举例3:社交

- 按照线下实际社会组织,建立线上对应的组织结构镜像(如人人网以前叫校内,按照各个阶段的学校建立组织,以建立起与现实社会一一匹配的线上各类学校组织镜像);

- 用户自己通过注册及相关信息输入,建立起了自己的数据镜像,以及生活片段的镜像(文字、视频、照片,未来还会有VR场景),用户自身在线上输入了自己的社交需求数据,如找某一类人,就需要输入实际的相关信息,如学校、入学年份、姓名等等;

- 通过线上的镜像系统,匹配对应的个体,以建立起线上的社交关系。

产业互联网的底层逻辑是啥?

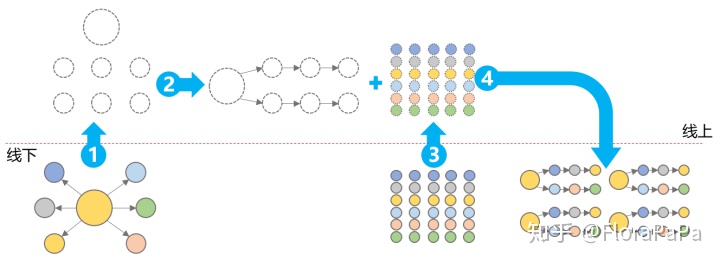

抽象产业互联网,建立产业互联网的底层模型:

- 按照线下实体的系统的要素,在线上建立要素的镜像(只建要素不建系统);

- 建立线上新系统(以线下系统为基础或全新皆可);

- 将线下要素的镜像导入新系统进行模拟并生成反向控制线下要素的指令;

- 线下要素重新按照线上系统的指令协同工作或完成服务过程;

举例1:共享经济(滴滴为例)

每天用的滴滴是产业互联网,没错,它是民用交通运输服务业的产业互联网。它的逻辑如下:

- 在线上建立了车辆(要素)的镜像和有打车需求用户的位置镜像;

- 改变线下车辆无序的扫街系统,建立了按照就近原则匹配的新系统;

- 将线下车辆的实时数据和用户需求的实时数据导入到新系统中进行匹配;

- 确定路线,下发订单,将用户与车辆匹配,并按照系统模拟的路线完成服务过程。

在此逻辑之下,有显著的3个特点:

- 获得了系统级的数据,即车辆运行系统中的实时位置信息,用户的起点、终点信息;

- 线上模拟路线后,按照模拟路线方案调配了线下车辆资源;

- 减少扫街时对化石燃料资源浪费,节约了资源;同时也节约了需求端的时间资源。

共享单车算不算?非常勉强,除了4步走之外,系统根据车辆使用热力图(系统级数据),实时调节了共享单车数量的布局,减少了用户使用单车的时间成本。

我们可以有各种维度的分析与解读,无论视角如何不同,产业互联网最大的价值在于其对于社会资源的再配置,从而在相同的资源条件下产生出更大的增量价值。